은은하면서도 기골 찬 소리를 내고, 음률 속에 자연의 소리를 담아내는 대금. ‘온갖 파란을 잠재운 피리’로 불린 우리 악기 대금을 이야기한다.

만파식적(萬波息笛) 이야기

천년을 이어온 대금이 처음 어떻게 유래했는지는 정확히 기록에 남아 있지 않으나, 이 악기가 전하는 유명한 설화는 있다. 바로 신라의 ‘만파식적(萬波息笛) 이야기’다. 이 신화는 신라의 31번째 왕이자, 문무왕의 첫째 아들인 신문왕 때 기록된 이야기로, 그의 선친 문무왕이 용이 되어 나타나 신라를 지켰다는 결론으로 종결된다.

문무왕은 7년간 당나라와 겨루던 나당전쟁을 승리로 이끌고, 삼국을 통일시킨 신라의 기념비적인 왕으로, 그가 나라를 대하던 마음은 누구보다 각별했다. 그 때문에 죽음을 앞두고도 자신을 ‘화장해 동해에 뿌려주면 내가 용이 되어 신라를 지키겠노라’라고까지 외쳤던 이다. 오죽하면 문무왕의 업적과 신라의 기강을 위해 건축한 ‘감은사’의 설계마저 용의 출입이 가능한 양문의 입구를 냈다고 했을까.

이 설화 안에는 ‘적(笛)’이 등장한다. 신문왕이 동해에 솟은 섬을 바라보고 있자, 용 한 마리가 나타나 저곳 위에 서 있는 대나무를 가지고 ‘적(笛)’을 만들라 일렀다. 피리의 뜻으로 쓰이는 ‘적(笛)’은 당시의 ‘젓대’를 가리키며 ‘저’라고 읽히기도 했는데, 이것은 ‘적(笛)’에서 유래한 말이다. 만파식적(萬波息笛)은 말 그대로 ‘만 가지의 파도를 쉬게 하는 피리’라는 뜻이다.

고구려에도 ‘적(笛)’이 있고, 멀리 서역에서 넘어온 것으로 여겨지는 옆으로 부는 악기 ‘횡취(橫吹)’도 있었으나 대금이 신라의 대표적인 관악기로 자리를 잡은 이유는 ‘삼현삼죽(三絃三竹)’이라는 용어로 대변된다. 당시 신라인들은 현악기 셋과 관악기 셋을 ‘삼현 삼죽’이라 부르며 즐겨 연주해왔다.

천년을 이어온 대금이 처음 어떻게 유래했는지는 정확히 기록에 남아 있지 않으나, 이 악기가 전하는 유명한 설화는 있다. 바로 신라의 ‘만파식적(萬波息笛) 이야기’다. 이 신화는 신라의 31번째 왕이자, 문무왕의 첫째 아들인 신문왕 때 기록된 이야기로, 그의 선친 문무왕이 용이 되어 나타나 신라를 지켰다는 결론으로 종결된다.

문무왕은 7년간 당나라와 겨루던 나당전쟁을 승리로 이끌고, 삼국을 통일시킨 신라의 기념비적인 왕으로, 그가 나라를 대하던 마음은 누구보다 각별했다. 그 때문에 죽음을 앞두고도 자신을 ‘화장해 동해에 뿌려주면 내가 용이 되어 신라를 지키겠노라’라고까지 외쳤던 이다. 오죽하면 문무왕의 업적과 신라의 기강을 위해 건축한 ‘감은사’의 설계마저 용의 출입이 가능한 양문의 입구를 냈다고 했을까.

이 설화 안에는 ‘적(笛)’이 등장한다. 신문왕이 동해에 솟은 섬을 바라보고 있자, 용 한 마리가 나타나 저곳 위에 서 있는 대나무를 가지고 ‘적(笛)’을 만들라 일렀다. 피리의 뜻으로 쓰이는 ‘적(笛)’은 당시의 ‘젓대’를 가리키며 ‘저’라고 읽히기도 했는데, 이것은 ‘적(笛)’에서 유래한 말이다. 만파식적(萬波息笛)은 말 그대로 ‘만 가지의 파도를 쉬게 하는 피리’라는 뜻이다.

용어로 대변된다. 당시 신라인들은 현악기 셋과 관악기 셋을 ‘삼현 삼죽’이라 부르며 즐겨 연주해왔다.

미운 쌍골죽 대금

조선시대 음악에 대한 고서 [악학궤범]을 보면 대금은 오래 묵은 ‘황죽(黃竹)’이나 병든 대나무 ‘쌍골죽(雙骨竹)’으로 만든다고 전한다. 특히 쌍골죽으로 만든 대금은 대금 중에서도 으뜸으로 친다. 쌍골죽은 ‘망국죽’이라고도 부르며, 예로부터 대나무 밭에 살이 가득 찬 ‘병든 쌍골죽’이 나면 ‘불운’을 상징해 금방 베어버리곤 했다.

이 나무는 잘생기지도 않았고, 보통 30만 그루 중에 한두 그루 나올까 말까 하는 나무라고 여겨 병든 나무로 취급한 것이다. 미관상 쓸모없는 대나무 ‘쌍골죽’이 악기로 만들어졌을 때는 제몫을 해낸다. 쌍골죽으로 만든 대금은 소리에 깊이와 힘이 있다. 속이 차고, 단단해 여운이 남는 음색을 만들어내며, 특히 우는 소리를 깊이 있게 낸다고 한다. 신라의 적 만파식적(萬波息笛)이 유려한 소리를 냈다면, 그 섬위 우뚝 솟은 대나무는 양쪽 옆으로 골이 두개 나 있는 ‘쌍골죽’은 아니었을까.

청공을 지나는 바람

대금 소리를 유심히 들어보면, 그 음색이 유난히 맑고 크다. 아랫배에 힘을 주고, 상청의 음정을 강하게 불어치면, 그 가운데 어떤 계산법으로도 셈하기 어려운 불협화음을 만나게 된다. 그것은 대나무를 불어 내는 소리가 아닌, 얇은 갈대청에 진동을 자아내는, 바로 대금의 ‘청공(淸孔)’에서 나는 소리다.

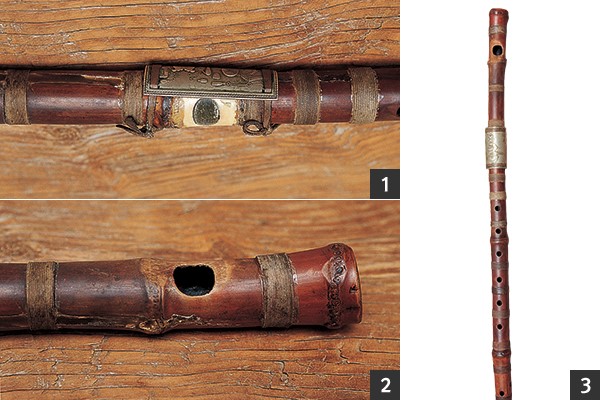

입김을 불어넣는 취공(吹孔, 혹은 취구)과 손가락으로 음정을 만들어낼 수 있게 만든 6개의 지공(指孔), 허수의 구멍으로 음정을 맞추는 칠성공(七星孔) 중 취공과 지공 사이에 있는 ‘청공’. 청공이 있는 관악기는 세계적으로 유일하다고 알려져 있으며, 이것이 바로 대금만의 특이점이다. 금속의 장식인 ‘청가리개’로 가려진 청공 위에는 갈대 속의 얇은 막을 채취한 ‘청(淸)’이 붙어 있다.

청은 원래 아교로 얇게 펴 붙이는데, 아주 얇은 막으로 되어 있어 쉽게 찢어지곤 한다. 그 때문에 대금 연주자들의 악보 사이나 대금 가방 속에는 늘 하얀 청과 풀이 필수로 들어 있다. 해마다 봄이 끝날 무렵이면 대금을 공부하는 친구들이 “나 청 따러 간다”고 말하곤 했다. 봄, ‘청 따기’ 좋은 시기가 그때였던 모양이다. 음력 5월 5일 단옷날을 기점으로 일주일은 갈대 속에 수분이 적당해 청을 쉽게 뽑아낼 수 있는 시기라고 한다.

지천에 널린 자연으로 음악을 만들어낼 수 있는데, 요즘은 망개떡에 수리취떡 해 먹으며 장수를 기원하지도, 그네 타고 씨름하며 마을의 단합도 도모하지 않으니 단오가 언제인지, ‘이즈음이면 청을 따도 좋을 시기가 왔구나’ 하고 생각해 볼 여유는 더더욱 없어졌다. 옛 대금 명인들은 자신이 쓸 악기를 직접 만들어 쓰곤 했다.

대금의 명인 녹성 김성진 선생은 “대금재비가 대금을 잘 부는 것은 이 ‘청’이 좌우한다”며 곡마다 다른 청을 붙였다고 한다. 악기를 만드는 것은 어려울지언정 청공을 지나는 바람을 맞아줄 갈대의 청을 손으로 따보는 것은 참으로 좋은 경험일 텐데. 요즈음 대금 연주자들은 직접 청을 따러 다닐까.